Andrea Vitali, settembre 2021

Pubblicate a Venezia nel 1570, le Rime Burlesche 1 di Gian Francesco Ferrari (? - 1588), autore di componimenti sia in latino che in lingua, sono considerate il suo lavoro più importante.

Ferrari, riconoscendo i suoi limiti letterari e proponendosi esplicitamente come un dilettante, nelle sue Rime “si mantiene al livello di un onesto esercizio poetico attenendosi al canone medio dei genere, tra la meditazione paradossale e la narrazione aneddotica” 2. A parte alcuni argomenti obbligati per questo genere di poesia, come la lode dell’ignoranza e l’invettiva contro i poeti, la sua penna spazia sui più svariati temi di cui forniamo un breve elenco:

In lode della Torta

In lode del Vino

Contra il Vino

In lode delle donne brutte

In lode della Poltroneria

Invettiva contra Amore

In lode della star senza Servitori

In lode della Rogna

In biasmo delle male Mogliere

In lode delle buone Mogliere

In biasmo delli mali Mariti

In lode dello stare ammalato

In lode della Rogna

In lode della Prigione

Contra al ridere

Contra la Barba

Contro lo scrivere

Contra la Poesia

Una delle sue rimeche reca il titolo In Lode della Pazzia 3, venne indirizzata al Signor M. Bernardino Pia. L’interesse deriva dalla descrizione che il Ferrari fa del Matto con tutti i suoi pregi e le sue prerogative per concludere che i pazzi sono ben raccomandati presso Dio. Alcuni versi risultano importanti per comprendere al meglio la presenza di taluni elementi che si ritrovano sia nell’iconografia del Folle dei tarocchi che il poeta cita, sia nelle sue versioni più standardizzate presenti nell’arte sacra e profana dei secoli medievali e rinascimentali, già oggetto di nostra trattazione 4 che qui riprendiamo per una maggior comprensione da parte del lettore.

A volte il Matto si aggira senza vesti oppure solo con un paio di slip a mala pena sufficienti per coprirgli il sesso, poiché non sa che il freddo punge. Lo ritroviamo in tal modo nei Tarocchi di Ercole I° d’Este, nei cosiddetti Tarocchi di Carlo Vi e in un codice miniato quattrocentesco:

Ha la fortuna de li pazzi cura,

Nudi ‘l verno pel ghiaccio se ne vanno,

Senza sospetto alcun de la puntura.

Il Matto, dai Tarocchi di Ercole I° d'Este Il Matto, dai cosiddetti Tarocchi di Carlo VI

Il Folle Insipiens, cod. miniato, seconda meta del sec. XV, Bologna

Và, stà, ragiona, tace, si riposa,

Veste, và nudo, corre, salta, balla,

E a piacer suo si serve d’ogni cosa.

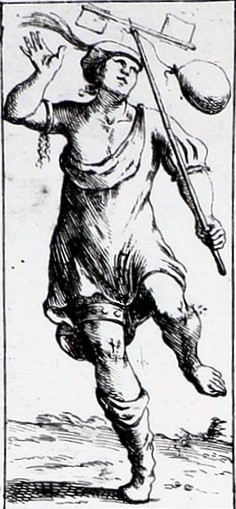

La raffigurazione del Folle in atto di danzare si ritrova nei Tarocchini del Mitelli, dove assieme alla girella, gioco di bambini, è raffigurato con due palloncini appesi al bastone, come ritroviamo nelle immagini del folle già dal sec. XV. Per comprendere la presenza di questo oggetto occorre risalire all’etimo della parola ‘folle’, dal latino follis cioè ‘vescica, sacca, soffietto o pallone’. Nel VI secolo il suo significato si amplificherà indicando la persona priva di senno, la cui testa venne assimilata all’inconsistenza del pallone, ovvero della sacca di pelle di maiale.

Il Folle, dai Tarocchini di Francesco Maria Mitelli, sec. XVII

Miniatore di cultura ferrarese, Folle Insipiens, da Salterio-Innario della fine del sesto decennio del sec. XV, cor. 18, c. 1.

Biblioteca Provinciale Francescana, Napoli

Accomunando la danza alla musica, nella versione dei Tarocchi Sola-Busca il Matto è raffigurato suonare una cornamusa, strumento pastorale ritenuto essere nell’antichità usato dai sileni, esseri dalla natura selvaggia e lasciva e per questo motivo considerato strumento diabolico come tutta la famiglia degli strumenti a fiato. Tale simbolismo collegato agli strumenti a fiato - piffero e cornamusa, contrapposti ai celestiali strumenti a corda - connota il carattere negativo del personaggio 5. La Chiesa del tempo equiparò il matto all’Insipiens citato nel Salmo 52: “Dixit insipiens in corde suo: non est Deus” (Il Folle [insipiens] ha detto in cuor suo: non c’è Dio).

Mato, dai Tarocchi Sola- Busca, sec. XV

Riguardo i bambini che lo circondano, essi appartengono, come il matto, alla categoria di coloro le cui azioni sono dettate principalmente dall’istinto.

Tal ha cent’anni, et pargli esser bambino,

Sempre è tra putti, Et lor fatti rimembra,

Fa ’l Cupido altri, et poi è un babuino.

Un elemento che troviamo in alcune versioni del folle (non presente tuttavia nei tarocchi) è il suo incedere tenendo in una mano una canna che a volte giunge addirittura a trafiggergli il palmo. Un’incisione inserita nell’opera Der Narrenschiff di Sebastian Brandt del 1494, viene commentata con i seguenti versi “Chi mercede illimitata vuol godere, / L'appoggio di una canna potrà avere / Fragile, e su un grosso gambero sedere" 6. In questa, il fatto che la canna sia spezzata e trafigga il palmo del folle, è inevitabile conseguenza dell’appoggiarcisi sopra, in quanto essendo fragile può spezzarsi creando inevitabili conseguenze dolorose. Solo un pazzo avrebbe potuto farlo.

Se il gambero è simbolo di incostanza, caratteristica del folle, l'uccello che vola verso di lui è un corvo, che ugualmente ritroviamo posato sulla spalla del Mato nei Tarocchi Sola-Busca. In questa carta i due si guardano come se si specchiassero uno nell’altro. L’uccello rappresenta l'uomo irresoluto e peccatore, reso nero dalle sue colpe.

Il Ripa così scrive alla voce Infortunio riguardante un simile personaggio tenente "nella sinistra [mano] un Corvo: “L’infortunio, come si raccoglie d’Aristotele, è un evento contrario al bene, & d’ogni contento: & il Corvo non per esser uccello di male augurio, ma per essere celebrato per tale da' Poeti, ci può servire per segno dell’infortunio: si come spesse volte, un tristo avvenimento è presagio di qualche maggior male soprastante, & si deve credere, che vengano gl'infelici successi, & le ruine per Divina permissione, come gli Auguri antichi credevano, che i loro augurij fussero inditio della volontà di Giove. Quindi siamo ammoniti a rivolgerci dal torto sentiero dell'attioni cattive, al sicuro della virtù, con la quale si placa l'ira di Dio, & cessano gli infortunij” 7. Riguardo l’Irresolutione lo stesso autore afferma: “Donna […] con un panno nero avvolto alla testa […] Le si dà i Corvi per ciascuna mano in atto di cantare, il qual canto è sempre Cras, Cras [in latino: ‘domani, domani’], così gli huomini irresoluti differiscono di giorno in giorno, quanto debbono con ogni diligenza operare, come dice Martiale. Il panno nero [come il corvo] avvolto alla testa, mostra l’oscurità e la confusione dell’intelletto, per la varietà de pensieri, i quali lo rendono irresoluto 8.

Ed è proprio facendo riferimento alla canna che l’autore inizia la sua Lode rivolgendosi al destinatario della stessa. L’autore desidera che il suo libro si incammini per il mondo come un pazzo per raggiungere una imperitura fama. Ma poiché la canna è vuota al suo interno, come la testa del matto che è senza cervello, e massimamente fragile, la realizzazione di tale traguardo risulta già impossibile nella mente dell’autore.

Poi che al mio libro da voi si comanda,

Che vada in su la canna, et come un pazzo

Pel mondo, anch’ei faccia una scorribanda.

Il Ferretti loda il Matto dei tarocchi allorquando invita l’amico a chiarirsi le idee sul suo ruolo di assoluta dignità, in quanto “non cangia mai luoco” cioè giocatore, poiché chi lo riceveva al momento iniziale della distribuzione delle carte non lo avrebbe ceduto ad altri, se non alla fine del gioco se non poteva rispondere in altro modo.

A differenza di tutti gli altri Trionfi, ad esempio le tre virtù cardinali e la Morte che perdeva se ben vinta da altre carte, il Matto non si poneva mai sul tavolo per essere presa dagli avversari o per impossessarsi delle loro carte.

Chiaritevi di gratia fin dal giuoco

De li Tarocchi, s’è di dignitate

Il Matto, poi che non cangia mai luoco.

Non pur Coppe, Baston, Denari, et spade,

Ma Giustitia, Fortezza, et Temperanza

Buttansi, et Morte, se ben morta cade.

I restanti versi non si discostano da una apologia del Matto alquanto comune, come il fatto che tutti gli uomini sono matti, che la follia permea ogni aspetto dell’uomo, che è matto colui che si ritiene d'esser savio, che in fondo essere veramente matti appare come una straordinaria benedizione dato che si è liberi da ogni preoccupazione materiale, dal desiderio di possesso e dalla ricerca dell’esaltazione della propria persona, essendogli estraneo il concetto di ‘Vanitas’. Tuttavia, potrebbe risultare pericoloso, in quanto capace di ferire e di ferirsi senza rendersene conto. Di seguito alcune altre terzine:

Pazzo è colui, il qual savio si tiene:

Par a ogniun, che gli avanzi in zucca il sale:

Ergo tutti siam pazzi da catene.

…

De le leggi il rigor nel matto falla,

Puo rubar, tuor per forza, et senza pena

Hor rompe altrui la testa, hor’una spalla.

Privo è d’ansietà: nol spinge, ò mena

L’ambitione, a cercar magistrato,

Mitre, scettri, capel, sproni, o catena.

Ma si vive contento del suo stato

Allegramente sempre, et nol spaventa

Tempo presente, avenire, o passato.

Non bada a honor, che n’assassina: è spenta

La maladetta sete in lui d’havere,

Né schiavo in servitù s’affigge, et stenta.

…

Quinci appresso li Principi con molta

Autorità, li vedete sedere

Con essi a mensa, et parlar a la sciolta.

Et tutti i lor segreti puon sapere

Senza sospetto, vestiti, et calzati

D’oro, et di seta con belle livrere.

…

Tutti de la Matteria [la Madre Natura] ci orna, et veste,

Et quindi è, ch’i fanciulli han tanta fratia

Appresso ogniun, con tanti vezzi, et feste.

…

Ma la Pazzia và sempre libera, et spedita,

Sempre gioiosa, et sempre spensierata,

Nè la prudenzia, o l’astutia l’aita.

A li favori altrui non stà impiccata,

Da questo, o quello non depende. Dio

Solo ha tal gente per raccomandata.

Note

1. Le Rime Burlesche Sopra Varii et Piacevoli soggetti; indrizzate à diversi nobli Signori. Nuovamente composte, & date in luce Da M. Giovanfrancesco Ferrari, In Venetia, Appresso gli Heredi di Marchiò Sessa, MDLXX [1570].

2. Voce Ferrari, Giovan Francesco di Pier Franco Pignatti, in “Dizionario Biografico degli Italiani”, Volume 46 (1996), Treccani online.

3. I versi In lode della Pazzia rappresentano il Primo Capitolo dell’intera opera, da c. 1r a c. 5v.

4. Al riguardo dei diversi elementi simbolici presenti nella carta del Matto si veda Il Matto (Il Folle).

5. Per approfondimenti si veda I Tarocchi Sola-Busca.

6. Francesco Saba Sardi (a cura), La nave dei folli, Spirali, Milano, 1984, p. 140.

7. Iconologia di cesare Ripa Perugino..., In Siena, Appresso gli Heredi di Matteo Florimi, 1613, p. 372.

8. Ibidem, pp. 380-381.

Copyright Andrea Vitali © Tutti i diritti riservati 2021