Andrea Vitali, gennaio 2020

In occasione del Carnevale del 1761 venne rappresentata a Venezia dalla Compagnia Teatrale Sacchi la fiaba l’Amore delle tre melarance di Carlo Gozzi (Venezia, 1720-1806) che la derivò in parte da Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile, nello specifico da Le tre cetra [I tre cedri] 1, unitamente a racconti orali del folclore del centro-nord, così come ebbe modo di definire il Gozzi al riguardo di questa favola: “Racconto delle nonne a’ loro nipoti, ridotta a scenica rappresentazione" 2.

Pretesto della fiaba fu il mettere in risalto la necessità di un ritorno ai canovacci della Commedia dell’Arte dove molto era dovuto all’improvvisazione contro il realismo descrittivo operato dal Goldoni e dall’Abate Chiari nelle loro opere, riflettenti il modus vivendi della società borghese veneziana del tempo, attuato in parte attraverso l’utilizzo per i personaggi di nomi tratti dalla Commedia dell’Arte, tuttavia non più mascherati. Un teatro di fantasia quindi, che si contrapponeva inoltre alla metrica martelliana 3 adottata dal Goldoni e dal Chiari, fra l’altro adombrati nella favola dal Gozzi nei personaggi ‘cattivi': il Goldoni nel Mago Celio e il Chiari nella Fata Morgana.

Di seguito un brevissimo riassunto di quanto raccontato dalla Favola:

Poiché il Principe Tartaglia, figlio del Re di Coppe, è devastato da una malattia che l’ha reso ipocondriaco per aver ascoltato poesie composte in versi martelliani, il padre e il consigliere Pantalone, assecondando i medici di corte per i quali solo se il Principe avesse riso sarebbe guarito, convocano il menestrello Truffaldino affinché rendesse ilari le giornate del giovane. Il primo ministro di corte, Leandro, pare essere d’accordo con tale risoluzione ma segretamente trama per spodestare il Re al fine di succedergli.

Leandro, discutendo con gli altri su come uccidere il Principe, pensa di recitargli un’ulteriore poesia tragica, sebbene la sua amante Clarice, nipote del Re, riterrebbe più sbrigativo avvelenarlo. Una nuova entrée, Smeraldina, confessa di essere al servizio di Morgana e di trovarsi d’accordo con Leandro.

Tutti i tentativi per far ridere il Principe appaiono più che deludenti, fino a che Truffaldino, riconoscendo in una vecchia la Fata Morgana, la fa inciampare facendo scoppiare dalle risate il Principe. La Fata allora maledice Tartaglia rendendolo ossessionato d’amore per tre melarance, tenute segregate dalla Maga Creonta. Fino a quando non riuscirà a liberarle, non potrà avere pace. Il Principe e Truffaldino partono per cercarle.

Il Mago Celio, partigiano del Re, informa i due cercatori dove potranno trovare le tre melarance, raccomandando loro di non aprirle senza avere a disposizione dell’acqua. Aiuta inoltre i due facendo in modo che il demone Farfarello, grazie a un vento azionato da un grande mantice, li trasportasse velocemente al castello della maga. Dopo varie vicissitudini ed essere riusciti a impossessarsi delle tre melarance, Truffaldino, ritenendo che una di queste potesse alleviare la sua fame, la apre non ricordando la raccomandazione del mago. Ne esce una Principessa vestita di bianco chiedendo acqua lei stessa. Non ricevendola subito muore e così accade anche per la seconda melarancia dove era stata imprigionata un’altra fanciulla.

Spaventato, Truffaldino scappa, mentre il Principe che si era addormentato, si risveglia. Egli apre la terza melarancia divenuta enorme come una grande zucca, da cui esce la bellissima Principessa Ninetta. Riuscendo a darle da bere, la salva e i due subito si innamorano. Il Principe, che ha chiesto a Ninetta di sposarlo, si allontana per cercarle delle vesti adatte per presentarsi al castello del re. Durante la sua assenza sopraggiunge Smeraldina, che pungendo Ninetta con uno spillone reso magico dalla Fata Morgana, trasforma la ragazza in una colomba facendola volare via. Smeraldina prende il suo posto cosicché quando Tartaglia torna con tutta la corte al seguito, afferma di essere lei la ragazza liberata dalla melarancia. Al rifiuto di Tartaglia di sposarla. il padre lo obbliga a mantenere la promessa fatta. Giunti alla corte, in occasione di un lauto pranzo, Celio riesce a sventare l’inganno, trasformando la colomba che nel frattempo era sopraggiunta, nella sua reale natura di Ninetta e tutti i colpevoli vengono puniti.

Al di là degli attacchi pungenti del Gozzi verso il Goldoni e il Chiari, sparsi a piene mani nelle simbologie dell’intera fiaba, di nostro interesse risulta una trasposizione in musica della stessa per mano di G. Tessitore su versi questa volta di A. Scalvini. Il libretto 4 riporta nel frontespizio le seguenti informazioni:

Programma e parole musicate dell’

AMORE DELLE TRE MELARANCE

(L’Amor delle tre naranze)

Fiaba in quattro atti e 14 quadri

di

SCALVINI

Scritti sulle tracce della fiaba dallo stesso titolo del

CONTE CARLO GOZZI

con musica in parte espressamente scritta

in parte adattata dal Maestro

G. TESSITORE

Lo stesso Scalvini introduce i suoi versi scrivendo così AL PUBBLICO:

"La sera del 23 Gennaio 1761, il Conte Carlo Gozzi lanciava per la prima volta dal teatro S. Samuele la sua sfida ai poeti Goldoni e Chiari, colla sua prima fiaba l'Amore delle tre melarance.

Non era altro che un pretesto, onde sciorinare dinnanzi al pubblico veneziano attirato dalla fantasmagoria, i suoi frizzi e le sue satire contro i suoi due competitori letterarii, e rialzare la commedia a soggetto colle maschere, che l'illustre avvocato Veneziano aveva completamente abbattuta.

La fiaba ebbe un successo clamoroso il che per altro non impedì che Goldoni ottenesse il primato delle scene italiane.

Delle dodici fiabe scritte dal Gozzi questa è la sola che non venne pubblicata, e non trovammo intorno alla stessa, nella raccolta delle sue opere (1) che un'analisi riflessiva, in cui ne è descritta tutta l'ossatura.

Dopo più d'un secolo, il fantastico titolo riappare sul cartello d' un teatro di Venezia … All'interesse che poteva destare 113 anni or sono una questione puramente artistica, ho sostituito il prestigio della musica e quegli episodii immaginarii che la mia povera fantasia mi suggeri, conservando pur sempre intatta la condotta della favola tradizionale

Sarò io riuscito a raccogliere felicemente l'eredità del Gozzi?...

Al pubblico – cui umilmente raccomando il mio lavoro – l'ardua sentenza.

Venezia, li 17 Marzo 1874,

A. SCALVINI "

(1) Edizione di Venezia, Stamp. di Giacomo Zanardi, MDCCCI [1801].

Il Gozzi per la rappresentazione della sua Fiaba aveva dato indicazioni affinché i vestiti degli attori imitassero quelli delle carte da gioco. In questa versione teatral-musicale i personaggi collegati alle carte vengono ampliati con l’introduzione di nuovi caratteri, fra cui anche attori in veste di tarocchi, con la presenza del Matto, della Fortuna e di un quadro intitolato L’Eremita dei tarocchi, oltre ad altri personaggi in vesti di cavalieri di coppe, spade e denari.

Altre carte di tarocchi sono in ogni modo intuibili, come se l’autore di questi versi abbia voluto raccontare la favola prendendo i tarocchi come punto di riferimento simbolico per descrivere non solo il carattere del Principe, ma anche le situazioni in cui egli sarebbe incorso 5.

I personaggi del Primo Atto di questo allestimento, la cui trama risulta alquanto variata rispetto all’originale così come per tutti gli altri atti, sono:

Il Principe Fridolino, re di coppe

Leandro, suo cugino, cavallo di coppe

La fata Morgana

Broccoli, negromante di corte

Smeraldina, sua figlia

Astarotte, Lucifero, Belfegor, diavoli

Satanello, diavolo rosa

Pirotea, dea del fuoco

Il Matto, di tarocchi

La Fortuna, di tarocchi

Carlo, Oscar, Arturo, Silvio, studenti

Una Signora

Una Fanciulla

Il medico della corte di coppe

Il cavallo di spade, il cavallo di danari, ministri

Il fante di coppe

Studenti – Armature – Le dieci carte di coppe

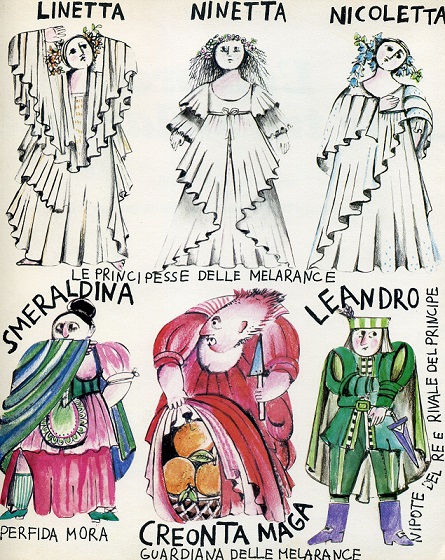

Illustrazioni di Santuzza Cali al racconto di Tonino Conte L'Amore delle Tre Melarance, Emme Edizioni, 1982.

(Come scritto, i nomi di alcuni personaggi furono variati.

Le due immagini si riferiscono al libretto musicato da Sergej Prokofiev)

Invertendo la trama del Gozzi, il Principe Fridolino, il Tartaglia del Gozzi, è già Re, il Re di Coppe e non soffre di alcuna malattia se non quella di divertirsi a più non posso, ridendo e dandosi alla pazza vita. Il Quadro I è ambientato in un Gabinetto infernale che Fridolino non vede, ma che è lì, presente e attiguo alle sale da ballo, un inferno che attende tutti coloro che invece di condurre una vita matura, trascorrevano il loro tempo al solo divertirsi. Potremmo pertanto concepire questa situazione come “Il Diavolo dei tarocchi”. Ricordiamo al lettore che non riporteremo per intero tutti i versi dei quattro atti, ma solo quelli a nostro avviso più salienti.

QUADRO I

Il ballo del diavolo

Gabinetto infernale, attiguo alle sale da ballo

Son studente e le mie notti

Dico il ver

Son l'alba del mattin,

Son studente ed i miei di

Per goder

Son notti di piacer.

A studiar non penso mai,

Vien da sè

La scienza, come ai re.

Ah davver mi fa pieta;

Di chi studiò la cecità.

È una demenza

Il non goder,

È sola scienza

Per me il piacer.

E la scuola per me

Una fola d'ogni di.

Vino e donne e nulla più

Vogliam gonne e non virtù,

Qual gaudente son dottor

Primo son fra i professor.

Professore profondissimo

Nella scienza del goder.

E una lezion

Vi voglio dar

Son studente ecc. ecc.

ln punto amor e jus civile

Io son capace d'insegnar:

E sull'articol femminile

Son pronto a farmi esaminar

Per imparar d'amore il tema

Io vidi il sol senza dormir;

Ma pur la chiave del problema

Son giunto alfin a discoprir.

È la bellezza che si adora

Quella ognor che tua non è;

Ed a quella che non t'ama ancora

Chiedi ognor mercè...

Ma non l'ami più

Quando tua già fu.

E se vorrete un di fondare

Per l'insegnamento dell'amor

Un istituto popolare

Mi nomerete professor.

Son studente, ecc.

Il Quadro II, ambientato nel Vestibolo dell’Inferno, vede un sestetto composto da Morgana, Pirotea e dai quattro diavoli menzionati fra i personaggi del primo atto, a prevedere per il Principe una fine nel luogo infernale:

Tremi l'incauto principe!

Sovra il suo capo schiudesi

D'averno inesorabile

La più tremenda, ira fatal !

La sua ragion

Si turberà

E in nostra man

Presto cadrà.

Tutti siam stretti ad un patto

Tutti ne guida un pensier

Niun fra noi

Oserà

Di tradir – l'amistà,

S'ei pensò

Folleggiar

Lo saprem – castigar.

Per lui un abisso,

Già spalancasi

Ne mai più v'è speranza

Di risorgere.

Di lottar lo stolto non s'attenti

Chè da noi condannato fu già.

Tremi l'incauto principe ecc. ecc.

Nel quadro successivo intitolato Le armature degli avi, Fridolino assieme ad amici si trova in una sala d’armi dove troneggiano le armature dei suoi antenati. Fridolino le canzona esclamando:

Salve anticaglia

Stirpe di re

Salute a te,

M’inchino a te ferraglia

e, continuando a ridere e a prendere in giro le gesta degli avi, con gli amici brinda bevendo un punch e iniziando a fumare. Questo comportamento fa inizialmente fremere le armature che poi prendono vita minacciando in tal modo gli astanti:

Le armature Sciagurati !... che osate far?...

Ad insultar

Voi veniste quaggiù

De vostro avi, l'antica virtù.

Tutti Che è mai ciò?

Le armature Per vendicar

L' oltraggiato castel

Come spettri, sorgiam dall'avel.

Gli studenti Sciagura a noi!

Satanello Perchè tremar?

Fosse alcun di noi,

Là si celò

Per provar

Se i vili – oseran tremar.

Tutti È vero!

Satanello Cosi è

E fate come me

Tutti fumiam

Tutti Tutti fumiam (accendono le pipe e le

cacciano nei morioni delle armature)

Fridolino Nessun timor

E fate come me

Si: fumiam

No, davver

Qui non v'ha

Chi timor – c'inspirerà.

Le armature Ad insultar

Tu venisti quaggiù

De' tuoi padri l'antica virtù.

Studenti Un tal sortilegio

È opra infernal.

Le Armature A vendicar

L'oltraggiato castel

Come spettri – sorgiam dall'avel.

Gli Studenti È troppo lo sfregio

Fuggiam di quà.

(si ritirano atterriti, mentre le armature si illuminano di luce verdastra)

Il Quadro IV, ambientato ne La reggia di coppe e avente per titolo La mulattiera, vede la Fortuna e il Matto di Tarocchi cantare travestiti da mulattieri:

A due voci

La montagna

La campagna

La vallata

Percorre il mulattier

Niuno frema

La sua lena.

Ratto corre

Qual pensier

Ioh! ioh! ioh!

Lo scoppiar dello scudiscio

Da lontan la sonneria

Son l'annunzio sulla via

Che s'avvanza il mulattier

Ioh ! ioh ! ioh !

La campagna ecc. ecc.

e concludendo il cantare con un Passo Grottesco ovvero un movimento di danza “eseguito dal Matto e dalla Fortuna”

I versi evidenziano chiaramente che la follia e la fortuna stanno per giungere presso il Principe, recando la sola Fortuna - da intendere come ‘sorte’ - grandi guai. Se “lo scoppiar dello scudiscio” preannuncia da lontano il loro arrivo, i versi “ratto corre / qual pensier” denotano le qualità di questi due Trionfi: subitanei e repentini a colpire o far da compagno a chiunque, sia esso abitante della montagna, della campagna o della vallata.

Se abbiamo scritto che solo la Fortuna preannuncia disastri, lo abbiamo fatto a ragion veduta poiché nel quadro successivo, ambientato presso la Corte di coppe, il Matto, che d'ora in poi non lascerà più la compagnia di Fridolino, col nuovo amico declamerà assieme agli altri presenti i seguenti versi:

Matto e Fridolino (poi tutti) Contento ognun - vogliam veder

Godiam, cantiam – Viva il piacer

A questo punto “La scena si oscura - Apparisce nel fondo la fata Morgana che lancia al principe la seguente IMPRECAZIONE"

MORGANA

Apri l'orecchio o barbaro, passi la voce al core

Ne muro o monte fermino, il suon del mio furore!

L'altro Plutone io supplico, e pindaro volante

Delle tre melarance, che tu divenga amante!

Minacce preghi e lagrime, sien vane larve e ciance

Corri all'orrendo acquisto delle tre Melarance

(La fata sparisce. Si parla sulla musica, indi ripresa del finale)

La fine del Primo Atto vede Fridolino e Tutti che di fronte ai detti di Morgana così rispondono:

Di Morgana l’empia sfida

Il mio / suo braccio affronterà

Una voce in cor mi / gli grida

Va che il ciel t’ assisterà

L’amor che in se mi / gli si destò

Perigli e morte affrontar può.

FINE DELL’ATTO PRIMO

Note

1. Trattenimento IX, Giornata V.

2. Carlo Gozzi, Fiabe Teatrali, Mursia, 1998, p. 54.

3. Versi composti da una coppia di settenari, corrispondente all'alessandrino francese, detto così dal nome di P.I. Martello (1665-1727), che lo introdusse nella poesia italiana.

4. Milano, Tip. dei Teatri, 1874.

5. Nessun personaggio di tarocchi appare invece nella versione, oggi più conosciuta, musicata da Prokopiev (Prima rappresentazione: Chicago, dicembre 1921), dove troviamo solo il Re di Fiori quale monarca del regno immaginario.

Copyright Andrea Vitali © Tutti i diritti riservati 2020